Dettenheim (425-450 m ü. NN) liegt an einer seit der Antike wichtigen Nord-Süd-Fernstraße. Überreste römischer Gutshöfe sowie ein frühmittelalterliches Gräberfeld belegen eine weit über die erste urkundliche Erwähnung als „Tetenheim" im Jahr 914 hinausreichende Siedlungsgeschichte.

Wohl im Zuge des Baus der „Fossa Carolina" (793) erfuhr die kleine Siedlung ihren planmäßigen Ausbau zu einem langgestreckten Straßendorf entlang der in der Nähe entspringenden Schwäbischen Rezat. Der Charakter als Bachangeranlage ist dabei trotz der ab den 1960er-Jahren erfolgten Verrohrung des Baches erhalten geblieben.

Jahrhundertelang gehörte Dettenheim zum Herrschaftsbereich der Marschälle von Pappenheim. Diese bauten sich im Jahr 1721/22 am nördlichen Dorfrand ein erstes Schlösschen, das 1782/83 wieder abgetragen und durch das neue Schlösschen am Südausgang des Dorfes ersetzt wurde. Im dortigen Fachwerkstadel (erbaut 1814) befindet sich seit 1956 die kath. Scheunenkirche St. Gunthildis.

Im Zentrum des Dorfes befindet sich die Evang.-Luth. Pfarrkirche St. Nikolaus mit ihrem mittelalterlichen Turm.

Die ehemals selbständige politische Gemeinde Dettenheim mit heute rund 450 Einwohnern (Stand: 31. 12.2016) wurde am 1. Juli 1972 mit den Gemeindeteilen Markhof und Stadelhof Ortsteil der Großen Kreisstadt Weißenburg.

Mit der Eingemeindung wurde auch das am 27. Juli 1971 von der Regierung von Mittelfranken genehmigte Gemeindewappen ungültig. Das silberne Schildhaupt mit dem dreiblättrigen grünen Buchenzweig war ein Hinweis auf die charakteristische Flora der Alblandschaft. Die darunter, in wellenförmig blau und silber geteilten Feldern, nach verschiedenen Richtungen schwimmenden Fische sollten die Lage an der europäischen Wasserscheide dokumentieren; gleichzeitig erinnerten die verwendeten Farben an die historische Zugehörigkeit zu den Marschällen von Pappenheim.

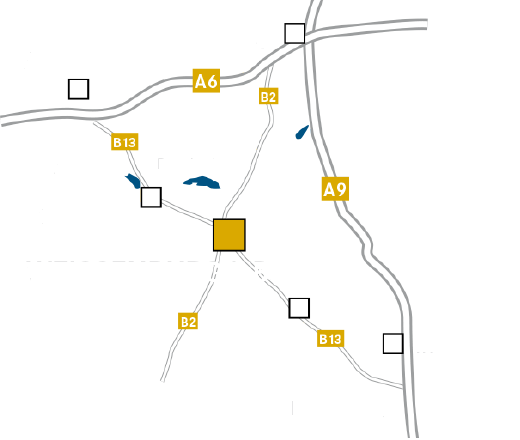

Die derzeit laufende Dorferneuerung und der Bau einer Umgehungsstraße anstelle der Bundesstraße B 2, welche Dettenheim auf der Trasse der alten Fernhandelsstraße nahezu in der Mitte durchschneidet, verändern das Gesamterscheinungsbild des Dorfes nachhaltig.

Literaturhinweise:

Karl Roth: Tatinhain die Siedlung an der „Schwäbischen Rezat", Dettenheim 2001;

Gotthard Kießling: Stadt Weißenburg i. Bay., Denkmäler in Bayern V.70/2, München 2001, S. 224-235;

Friedrich Eigler: Die früh- und hochmittelalterliche Besiedlung des Altmühl-Rezat-Rednitzraums (Eichstätter Geographische

Arbeiten 11), München und Wien 2000, S. 115-126;

Unser Bayern, Jahrgang 21, Heft 4, München 1972.

Social Media

🎤 Reimnacht Weißenburg – Poetry Slam im Wildbadsaal!

Am 06. März 2026 wird der Wildbadsaal wieder zur Bühne für Sprache, Musik & Kunst! ✨

Erlebt emotionale Texte, messerscharfen Humor…

🌟 Und täglich grüßt das Murmeltier 🌟

Die Geschichte einer „wiederholten“ Reise – ein Mann auf dem Weg zu sich selbst.

Erlebt Humor, Überraschungen und Reflexionen in diesem…